※この記事には一部PRが含まれます。

人手不足、レジ前の行列、注文ミス…

日々の営業の中で、「もう少し楽になったらいいのに」と感じている方も多いのではないでしょうか?

そんな現場の負担を減らしながら、お客さんの満足度もあげられる仕組みが「モバイルオーダー」です。

本記事では、モバイルオーダーの基本的な仕組みから種類、メリット・デメリット、サービスの選び方、導入までのステップを解説します。

これから導入を検討している飲食店の方が、「自分の店舗だったらどう活かせるか」をイメージするための参考材料にしてみてください!

モバイルオーダーとは?

モバイルオーダーとは、スマートフォンなどを使って、注文・決済をして、飲食店や観光施設で商品を受け取るシステムのことです。

お店側のレジ対応が減り、ピーク時が少し楽になったり、注文ミスも減らせます。現在、多くの飲食店で導入が進んでいる「新しい注文スタイル」です。

実際にどうやって使うの?

モバイルオーダーの流れはとてもシンプルです。

1.QRコードを読み取るまたはアプリを開く

2.メニューを選ぶ

3.オーダーを確定

4.お会計もスマホで完結

5.料理ができるのを待つ

「メニューが見やすい」「並ばなくていい」ので、お客さんも便利です。お店はレジが混みにくくなり、人手が少ない日でも回しやすくなります。

モバイルオーダーはなぜ流行っているの?

飲食店を取り巻く環境はここ数年で大きく変化しました。その中でも、コロナウイルスの影響により、飲食店において「接触を減らしたい」「安心・安全に食事を楽しみたい」といった新しい顧客ニーズが急速に浮上しました。

実際、海外の調査では「非接触で注文・決済できる仕組み」が飲食店を選ぶ上で大きな安心材料になっており、大手チェーン店でもQRコードやスマホ注文の導入が進んでいます。

日本国内でも、外出自粛や時短営業の影響により、テイクアウト・事前注文・スマホ決済といった“非対面・非接触オペレーション”への関心が高まりました。たとえば、東京都内での移動データ分析では、緊急事態宣言下での人の移動量が約半分に減ったという報告もあり、飲食店側も接触を避けつつ提供できる仕組みの導入を急いでいます。

こうした背景のもと、スマホだけで「注文・決済・受け取り」が完結するモバイルオーダーは、まさに“非接触注文”の代表的な手段として、急速に普及しているといえます。

人手不足と人件費高騰への「現場対策」

飲食業界の人手不足は深刻化しています。特にピーク時は「注文を取る」「お会計をする」だけで時間が取られがちです。

そこでモバイルオーダーがあると、レジ対応の手間が大幅に減る、少人数でも回せるなど人件費の削減につながるため指示されています。

「待ちたくない」顧客ニーズの増加

お客様の「いま買いたい」「すぐ注文したい」という気持ちが年々高まっています。

・並ぶのがストレス

・注文の順番を待つのが嫌

・スマホ操作が当たり前

このような社会の変化に合った仕組みがモバイルオーダーです。お客さんにとって快適な体験は満足度アップにつながっています。

モバイルオーダーの種類

「モバイルオーダー」といっても、お店の導線や目的によって、使い方はさまざまです。

ここでは、飲食店でよく使われている代表的な2タイプを紹介します。自分のお店に合う形をイメージしながら読んでみてください。

店内QR注文型

テーブルにあるQRを読み取って、そのまま注文・決済まで行うタイプです。

お客さんが席に座ったまま注文でき、レジに並ばず“店内の回転率”をあげることができます。

・レジの混雑を解消

・注文取りの手間を削減

・お客さんが自分のペースで注文できる

店外注文(テイクアウト)型

お店に来る前にスマホで注文・決済を完了させ、指定時間や到着時に商品を受け取るサービスです。

店外注文型では、スマホで注文し、到着時間に商品を受け取るだけにできるため、店頭混雑・待ち時間を大きく減らすことができます。

・ピークの行列対策にぴったり

・お客様のスキマ時間を活かせる

・アプリ連携で会員管理、販促施策ができる

お店にとってのメリット

モバイルオーダーは、お客さんが便利になるだけではありません。お店にとっても、日々感じている課題をまとめて解決できる強い味方です。

ここでは、特に大きな4つのメリットを紹介します。

人手不足対策(レジ対応削減)

ピークの時間帯は、レジが特に混雑する問題はどのお店も当てはまります。モバイルオーダーなら、レジスタッフの注文・会計対応が不要になります。

・料理提供に集中しやすくなる

・少人数でも回しやすくなる

・忙しい時間帯を乗り切りやすい

従業員の負担も軽くなるので、 “今の人員で回す工夫”ができます。

注文ミス防止

口頭での注文やメモ書きが減ることで、聞き間違いや書き間違いが起きにくくなります。

モバイルオーダーなら、お客さん自身がスマホで入力するため、聞き間違いがなくなり、トラブル対応が減ります。また、特記事項やアレルギー表記が明確なため、お客さんの不満を減らし、クレーム対策になります。

結果的に、効率よくオペレーションを回せるようになり、無駄なコストの発生を抑えられます。

混雑緩和

ピーク時にレジ前に行列ができてしまうと、来店したお客さんが離脱してしまうことがあります。

モバイルオーダーがあると、席に座ったまま注文できたり、店外から注文できるため、滞在時間の無駄が減り、1席あたりの回転率が上がりやすくなります。

スムーズな導線が実現でき、回転率アップと機会損失の防止に効果を発揮します。

データ管理が可能

モバイルオーダーを導入すると、注文された時間帯や注文内容、住所、決済方法などさまざまな顧客情報が獲得できます。また、来店頻度や利用金額などのデータも自動で蓄積されていきます。

こうした情報を活用することで、人気商品の把握や、常連さん向けのクーポン配布など、効果的な販促が可能になります。

モバイルオーダーは、店舗内の人材不足や売り上げアップといった問題解決ができることに加え、効率的に店舗運営する戦略に役立つこともメリットの1つです。

モバイルオーダーのデータ活用でできる販促・集客施策

モバイルオーダーは「注文の効率化」だけでなく、データを使った販促・集客の強力なツールにもつながります。

ここでは、モバイルオーダーを“売り上げアップにつながる仕組み”として活用するための具体的な方法を紹介します。

注文データから人気メニュー・時間帯を分析する

モバイルオーダーを導入すると、「どの時間帯に何が売れているのか」「追加注文が多い商品はどれか」など自動で見えるようになります。

たとえば、

・11~12時台だけ特定のメニューが伸びる

・雨の日はテイクアウトが増える

・セット注文より単品が売れる日がある

こうした“リアルな行動データ”を使うことで、手書きの伝票ではわからなかった販売のクセを読み解き、メニュー改善や人員配置の調整に役立てることができます。

LINEやメールとの連携でリピートを増やす

モバイルオーダーの大きな強みは、購入履歴+会員情報を使ってフォローができることです。

・来店頻度が高いお客様にクーポン配信

・誕生日に限定メニューをお知らせ

・「前回〇〇を注文した人向け」などセグメント別フォロー

公式LINEアカウントやメールと連携させれば、自然に“また行きたくなる仕組み”が作れます。

アイドルタイム・雨の日限定の集客施策

モバイルオーダーは、時間帯や気象データと組み合わせることで、「売り上げが落ちやすい時間帯」でも集客を作ることができます。

たとえば

・15~17時だけ注文できる限定セットを作る

・雨の日だけ使えるクーポン配布

・テイクアウト限定の割引告知

“時間”と“天気”の影響は飲食店では大きく影響し、モバイルオーダーなら即時に施策を打ち出されることが魅力です。突然の雨の日でも「今ならテイクアウト〇%オフ!」の配信も可能で、客足が落ちる時間帯の売り上げ対策がしやすくなります。

注意点・デメリット

モバイルオーダーはとても便利な仕組みですが、導入の際に「ちょっとした工夫」をしないと活かしきれないこともあります。

ここでは、モバイルオーダーを導入するにあたり注意するべきポイントを整理していきます。

初期設定に時間がかかる

モバイルオーダーの導入では、単に「QRを貼ってスマホから注文」だけではありません。メニュー登録、価格設定、トッピング設定、税率対応、キッチン連携設定など、システム構築に一定の作業が発生します。

導入初期に設定作業が滞ると、現場運用に混乱が起こる可能性があります。

また、既存のレジ・POS機器と接続する場合は、ハードウェアの追加・設定変更が必要になることもあります。そのため、導入スケジュールに余裕をもって準備することが重要です。

スタッフへの説明が必要

新しい注文方法・決済方法の流れができると、スタッフにとって慣れない操作・手順が発生します。実際に、「新しいシステムを導入しても、スタッフが使いこなせなければ現場は混乱し、逆に効率が落ちてしまうこともあります。

また、従来の注文を取り、レジで会計を処理する流れから、お客さんがスマホで注文・決済し、厨房に送信されるという流れに変わるため、業務フローの見直しも必要です。

よって、操作研修・マニュアル準備・フォロー体制の構築が不可欠です。

高齢者には使いづらい場合もある

モバイルオーダーは、スマホ操作が前提のため、スマホに慣れていないお客さん(特に高齢者層)には「操作が難しい」「注文の仕方がわからない」と感じられる場合があります。

そのため、店頭での案内ポップやスタッフによる声かけ、操作補助の仕組みなど、 “使い方がわかるような補助”を用意する必要があります。

通信環境の整備

モバイルオーダーは、インターネット接続・ネットワーク回線・システムの反応速度がとても大切です。ネットワーク環境が不安定だと、「注文がキッチンに届かない」「決済がなかなか完了しない」といったトラブルが発生し、スタッフ・顧客ともにストレスになる可能性があります。

また、システム障害時のバックアップ体制(紙伝票・口頭対応など)が整っていないと営業が止まってしまうリスクもあります。

よって、Wi-Fi設備の整備・有線回線併用・障害時のオペレーション設計などを整備する必要があります。

モバイルオーダーの導入にかかる費用とランニングコスト

モバイルオーダーを導入するとき、多くの店舗が気になるのが「結局いくらかかるの?」という費用面です。

ここでは、導入前に押さえておきたい初期費用とランニングコストをわかりやすく整理します。

モバイルオーダーの導入にかかる主な費用

モバイルオーダーの導入時に発生する費用は、サービスによって異なりますが、一般的には次のような項目があります。

①初期設定費(アカウント作成・メニュー登録サポート)

・メニュー数が多い店舗ほど時間がかかるため、代行費用が発生する場合があります。

・メニュー写真の撮影代行を行うサービスもあり、必要に応じて追加費用がかかります。

②機器購入またはレンタル費用

・タブレット(注文確認用)

・キッチンプリンター

・Wi-Fiルーター

など、必要機器によって費用が変わります。

③初期導入サポート費(任意)

・店舗での立ち上げ支援

・アカウント設定支援

・動作テスト

などをサービス提供会社が行う場合の費用です。

ランニングコスト項目

導入後に継続して発生する費用(ランニングコスト)は大きく2つに分かれます。

①サービス利用料(従量課金または月額固定)

ほとんどのサービスは、

・従量課金型(注文1件ごとに使い放題)

・月額固定型(毎月〇円で使い放題)

のどちらかです。

注文数が少なければ従量課金、多ければ月額固定の方が予測しやすくなります。

②決済手数料(キャッシュレス決済に伴う費用)

・クレジットカード

・QR決済(Pay Payなど)

・Apple Pay / Google Pay

など、決済方法ごとに手数料率が異なります。

③機器レンタル費

タブレットやキッチンプリンターをレンタルする場合は、月額費用が発生します。

④通信費(Wi-Fi / 回線)

モバイルオーダーは通信が命です。高速で安定したWi-Fiや専用回線に切り替える場合、追加費用がかかることがあります。

⑤サポート費用

・サービスの保守

・障害児の対応

・アップデート

などが有料の場合もあります。

「サポート込みなのかどうか」は必ず確認しておきましょう。

モバイルオーダーアプリ(サービス)の選び方

モバイルオーダーは導入するにあたって、機能や価格だけを見て決めるのは危険です。

サービスによって「導入目的」「店舗の導線」「既存システムの連携」などが大きく異なり、合っていない選択は逆に手間やコストを増やす原因になりかねません。

ここでは、お店が失敗をしないために押さえておきたい7つのポイントを紹介していきます。

「目的」と「導線」に合うか

まずチェックすべき点は、「このモバイルオーダーを導入する目的は何か」「店内導入はどう流れているか」です。

まずは、目的です。

・レジ前の行列をなくしたいのか

・注文ミスをなくしたいのか

・テイクアウトを強化したいのか

・人手不足の現場負担を減らしたいのか

これによって、選ぶべきタイプが異なります。

次に、導線です。

店内の動き(客の導線/スタッフの導線)がサービスとフィットしていないと、モバイルオーダー導入後に「思った以上に作業が増えた」「レジまわりが逆に混雑した」といった問題が起こります。

目的と導線のズレは、モバイルオーダー導入で最も多い失敗のパターンです。必ず、店舗の強化ポイントとサービスの特徴が一致しているか一度確認してみましょう。

手数料の有無(従量課金 or 月額固定)

費用モデルを理解することも重要です。

同じモバイルオーダーサービスでも料金体系は、注文1件当たり手数料が発生する「従量課金型」と、一定の料金で使い放題の「月額固定型」の2つがあります。

| 従量課金型 | 月額固定型 |

|---|---|

| ・注文数の少ない店舗 ・試験導入したい店舗 | ・注文数が多い店舗 ・固定費として見通しを立てたい店舗 |

多数の注文が入る店舗では「月額固定型」のほうがコストを読みやすい一方、導入初期で注文数が少なければ「従量課金型」の方が負担が少ない可能性があります。

初期費用・機器レンタル代・決済手数料などを試算し、比較をすることで運用が利益を圧迫しないかを必ず確認しましょう。

POS連携の可否

POS連携は、現場効率に直結する重要なポイントです。

・POSと連携できれば、注文→売上→在庫管理まで自動化

・連携できないと、売り上げをPOSに手入力する二重に手間やミスが発生

・ハンディ、レジ、券売機との互換性があるかチェック

特に、複数店舗を運営している場合、POS連携があるかどうかで毎日のオペレーション時間が数時間単位で変わる可能性もあります。

また、POSによっては連携に別費用が必要な場合もあるため、モバイルオーダーを導入する場合は、連携可否+追加費用の有無の2点の確認を必ずしましょう。

決済方法の種類(PayPay、クレカなど)

決済手段は、お客さんの離脱率に直結するポイントです。

・クレジットカード

・PayPayなどのQR決済

・交通系IC

・Apple Pay / Google Pay

対応している決済手段が少ないと、「使いたいと思ったお客さんが使えず離脱する」という機会損失が生まれます。特に、キャッシュレスに慣れた顧客層やインバウンド対応を目指すなら「多言語+多決済」対応が不可欠になってきます。

テイクアウト対応の有無

店内飲食だけでなく、モバイルオーダーでのテイクアウト需要も取り込みたいなら、ここを深く見る必要があります。

・受け取り時間の指定

・支払い前決済

・注文完了→調理→受け渡し通知の流れ

・混雑状況の可視化

・事前予約(当日・翌日対応)

・作り置きや総菜販売と併用できるか

特に飲食店のテイクアウトは、「待たせない」ことが最大の満足度ポイントです。機能の有無で売り上げが大きく変わるため、店内用モバイルオーダーとは別軸で慎重に比較しましょう。

サポート体制

軽視されがちですが、サポートの質は稼働率に直結します。

・システム障害時の対応スピード

・電話、メール、チャットの窓口の有無

・導入時の操作説明

・全国駆け付け可能か

・マニュアル、動画の充実度

特に機械やシステムに詳しくない店舗では、サポートが充実しているサービスを選ぶことで安心して運用をスタートできます。「サポートが弱くてストレス」という理由で乗り換える店舗も多いのが実情です。

カスタマイズ性(メニュー表示、追加料金設定)

店舗によってオペレーションは大きく異なります。

・トッピング数が多い

・モーニング/ランチ/ディナーで価格が変わる

・コース料理、食べ放題対応

・多言語表記が必要

・店舗ごとにメニューが違う

・ブランドイメージに合わせたUIが欲しい

上記のような個別要望に柔軟に対応できるサービスかどうかが、モバイルオーダー導入後の満足度を左右します。カスタマイズ性が高いサービスであれば、自店の運営スタイルに沿った導入がしやすくなります。逆に、カスタマイズ性が低いサービスを選ぶと、「使えていない機能が多い」という課題を感じる可能性もあります。

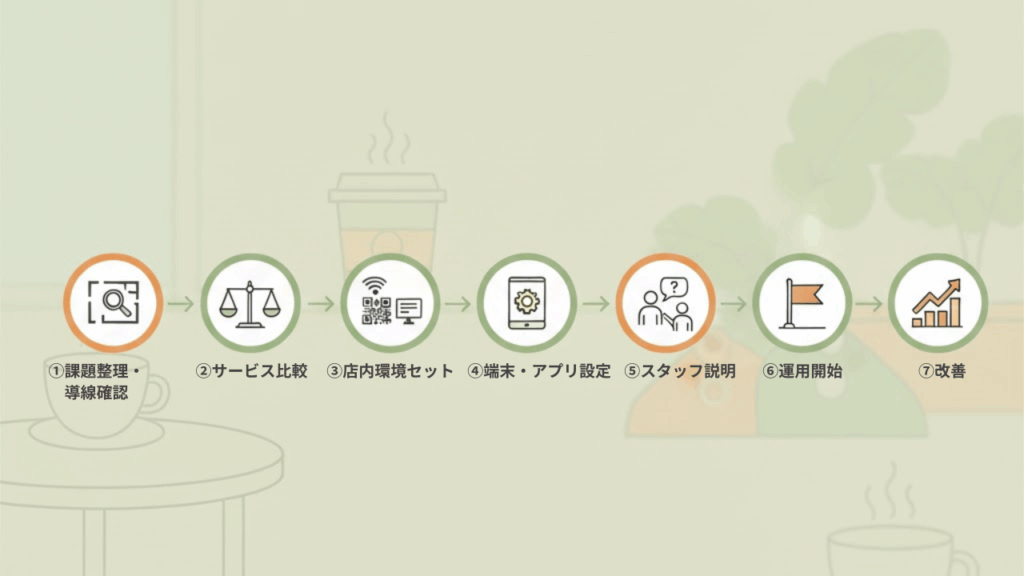

導入の進め方

モバイルオーダーの導入は、初めから「全席・全時間帯」で始める必要はありません。まずは試作を繰り返し、少しずつ広めていくのが失敗しないコツです。

ここでは、無理なく導入を進めるためのステップを紹介します。

①課題整理と導線確認

まず最初にやるべきことは、「店舗のどこに課題があるのか」を明確にすることです。目的が曖昧なままサービスを選ぶと、効果が出づらく、現場にも混乱を招きます。

例えば、

・レジが混雑する

・注文を取るのに時間がかかる

・会計を待たせてしまう

・スタッフがピーク時にバタつく

合わせて、お客さんが店内でどう動くのか(導線)も確認しておきましょう。

導線が整理されると導入後のトラブルを減らすことができます。

課題の場所=モバイルオーダーの効果が出る!

②サービス比較

課題と導線がはっきりしたら、次はどのモバイルオーダーが合うのかを比較します。

比較するポイントは以下が基本です。

・店内QR注文型?テイクアウト型?

・POSと連携できるか

・導入費用、ランニング費用は?

・決済方法は十分か

「何を解決したいか」を軸にすると迷いにくくなります。

③店内環境セット

ここからは実際の準備に入ります。まず整えるのは、店内の環境づくりです。

・QRコードの位置を決める(見やすい・触れやすい)

・受け取りカウンターの動線を整える

・Wi-Fi / 通信環境を確認する

・案内POPの作成

・店内導線の変更が必要な場合は調整

導線がスムーズだと、スタッフの負担も減ります。

④端末やアプリの設定

次に、モバイルオーダーのシステム側の準備を整えます。

・管理画面の初期設定

・端末(タブレット・キッチンプリンター)との接続

・メニュー登録(まずは売れ筋から)

・注文通知の設定

・決済設定の確認

ここでは、モバイルオーダーサービス側のサポートが丁寧に案内してくれることが多いです。

⑤スタッフへの説明

スタッフが安心して対応できるように、モバイルオーダーの流れを体験してもらいます。

・実際にスタッフ自身が注文してみる

・困りそうな場面を共有する

・「お客さんが迷った時の声掛け」を統一しておく

・トラブル時の切り替え手順(口頭注文OKの基準など)

スタッフの不安がないということを目指す必要はありません。とりあえず触って理解することが大切です。

⑥運用開始

いきなりモバイルオーダーのサービスを全席に導入すると、現場が大変なことになってしまうこともあります。

・平日のランチだけ

・一部の席だけ

・テイクアウトだけ

まずは小さく始めることで、店舗に合った運用スタイルを見つけられます。

⑦改善

運用を始めて慣れ始めたら、少しずつ改善していきましょう。

- 注文が少ないメニュー:写真を変える、画面内の配置を変える

- 混雑する時間帯:スタッフの配置を調整する

- モバイルオーダーの利用が少ない:POPや案内の場所を見直す

- 回転率が低い:お客さんの店内導線を見直す

モバイルオーダーは「育てていく仕組み」です。運用が進んでいくほど、店舗にフィットした形になっていきます。

まとめ

モバイルオーダーは、店舗の課題を一つずつ解決しながら、お客さんにとっても働くスタッフにとっても“やさしい仕組み”です。

ただし、

・サービスの選び方

・導線との相性

・設定の仕方

・スタッフの運用ルール

などを間違えると、思ったほどの効果が出ないこともあります。

まずは自店の導入や課題を振り返りながら、各サービスのWebサイトをチェックして、自分の店舗に1番フィットするモバイルオーダーを選んでみてください。

目的と導線に合ったサービスを導入できれば、日々の営業が楽になり、 “選ばれる店舗づくり”にもつながります。

\ 【無料相談】LINEでの相談も受付中! /