※この記事には一部PRが含まれます。

「売り上げは上がったのに、なぜか利益が増えない…」

フードデリバリー導入後、こう感じている飲食店は少なくありません。

フードデリバリーサービスを導入した後の飲食店で起きる悩みは、どの店舗も共通して「利益が出ない」という点です。

本記事では、フードデリバリーで本当に利益を出すための設計手順を、実際の成功店の事例とともにわかりやすく解説します。

\まずは無料でご相談!/

フードデリバリーサービスとは?

フードデリバリーとは、飲食店の料理をユーザーの自宅や職場に届けるサービスのことを指します。

飲食店がフードデリバリーサービスを利用することにより、スマホアプリやWebサイトを通じて、お客様の注文を効率的に管理できるようになります。

コロナ禍以降、全国的に普及したフードデリバリーサービスは、イートインだけでは集客が難しい「小規模飲食店」や「テイクアウト需要の高い店舗」で導入が進んでいます。

個人事業主や中小企業にとっても初期投資を抑えて参入しやすいビジネスモデルとして注目されています。

フードデリバリーサービスを利用するメリット

設備や人手を増やさずにデリバリーを始められる

自社で配達員の確保や、配達に伴うバイク、車等の設備投資の必要がなくなるため、比較的少ない負担で宅配・デリバリーの導入が可能になります。

また、配達時に発生したトラブルに対応しても代行業者が対応を請け負うので、そういったリスクからも解放されます。

さらに、既存スタッフ・既存店舗のまま売り上げチャネルを増やせる点も大きなメリットです。新しい人材採用や大規模なオペレーション変更が不要なため、店内営業を続けながら、追加コストを抑えて新規顧客層(自宅需要・職場需要)にリーチできます。

店舗を知らない層にも自然に見つけてもらえる

フードデリバリーサービスを利用することにより、これまで来店のなかった層への新規顧客獲得が期待できます。デリバリーアプリ上に店舗情報や写真が掲載されることで、通りすがりに目で見るだけではなく、スマートフォン上で店舗を見つける機会が生まれます。サービス自体が「広告媒体」の機能を果たしてくれるのです。

また、今まで来店が難しかった層にもデリバリーを通じてアプローチすることができます。

例えば、自宅から店まで距離があり、交通手段がないなどの地理的な問題を抱えている人や、小さな子供のいて外食を控えている家庭など、これまで接点がなかった顧客にも、店舗の味を届けることができます。

さらに、一度デリバリーを利用したお客様が来店につながるケースも多く、新しい顧客接点を生み出すマーケティング施策になります。

注文対応のストレスを減らし、業務効率がアップ

フードデリバリーサービスを導入することで、受注時のヒューマンエラーを大幅に減らすことができます。

従来の電話注文では、従業員の聞き間違いや記入漏れ、メモの共有ミスが発生しやすい一方、アプリ上ではお客様が直接注文内容を記入するため、オーダー内容が自動で正確に反映されます。

その結果、従業員の確認作業がスムーズになり、従業員同士の連携ミスやオーダー伝達の見落としも防止できます。

また、注文履歴や売り上げデータがデジタルで管理されるため、集計や分析も容易になり、データに基づいた運営ができるようになります。

\まずは無料でご相談!/

フードデリバリーサービスを導入する注意点

下記のデメリットを理解したうえで、価格設定やメニュー設計、オペレーションを最適化することが、フードデリバリーサービス成功の鍵となります。

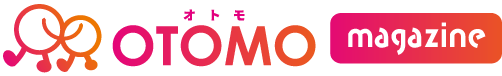

利益率の低下

フードデリバリープラットフォームを利用する場合、売り上げから高い手数料が引かれるため、実店舗での売り上げと比べて利益率が大きく低下します。

一般的にプラットフォーム手数料は、売り上げの約30%~40%が差し引かれます。さらに追加コストとして、デリバリー専用の容器、袋、カトラリー、衛生用品など梱包材費などのコストが発生します。また、手数料を吸収するために、デリバリー価格を高く設定した場合、顧客から「割高感」を持たれる可能性もあるため、価格調整が必要です。

ブランドイメージ・品質管理の難しさ

フードデリバリーサービスを利用すると、調理からお客様の手元に届くまでのプロセスが店舗から離れるため、料理の品質維持やブランドイメージコントロールが難しくなります。

配送時間や移動中の揺れ、温度変化により、実店舗で提供時と同じ品質を保てないリスクがあります。また、配送パートナー(配達員)の対応や遅延など、店舗側が直接関与できない部分で顧客満足度が左右されることがあります。低い評価では、プラットフォーム上での集客力低下に直結します。

店舗業務の複雑化

フードデリバリーサービスを利用した場合、既存の店舗オペレーションにデリバリー注文が加わることで、特にピーク時の業務が複雑になり、スタッフの負担が増大します。

実店舗の接客・調理とは別に、デリバリーの注文受付、梱包、受け渡しを同時に行う必要が生じる二重オペレーションになる可能性もあります。

また、配達員の待機スペースやデリバリー専用の梱包・準備スペースの確保が必要になり、既存店舗のスペースを圧迫することがあります。

さらに、複数のデリバリーサービスを利用する場合、注文端末が増え、注文ミスやダブルブッキングのリスクが高まります。

フードデリバリーサービスは利益が上がらない?

近年、多くの飲食店がUber Eatsや出前館などのフードデリバリーサービスを導入しています。

新しい販売チャネルとして注目される一方で、割り引きキャンペーンや販促費を負担させられることがあり、売り上げが増えても手元に残る利益が少ないといった声もあります。

ここでは、フードデリバリーを導入しても利益につながらない主な2つの理由を整理します。

案件単価や稼働効率を意識しないと赤字になる

フードデリバリーは、一件あたりの注文単価が低くなりやすい特徴があります。

店内飲食に比べると、ドリンクや追加メニューが省かれやすく、「調理や梱包にかける手間は同じなのに、利益が小さい」という構成になりがちです。

そのため、いかに効率よく、高い単価の注文をさばけるかという「回転率と単価」のバランスに大きく左右されます。

手数料・経費が想像以上に利益を圧迫する

もう一つの大きな理由が、手数料と経費の重さです。

多くのデリバリーサービスでは、売り上げの約30%~40%が自動的に差し引かれており、利益を圧迫する最大の要因です。売り上げから原価と手数料を引いた後の利益で考えなければなりません。実店舗と同じ原価率・価格で提供すると、想定以上に高くなるケースがほとんどです。

また、 プラットフォームが提供する割引やクーポン、店舗側が設定する販促費も、最終的に店舗側の負担となることが多く、これからさらに利益を下げます。

\まずは無料でご相談!/

フードデリバリーで利益を出す方法

フードデリバリーの利益は、価格設計、メニュー設計、回転率(効率)の3つのポイントで決まります。

価格設計

デリバリーの価格と店内価格を同じにしていませんか?Uber Eats(ウーバーイーツ)の場合、売り上げの35%の手数料として差し引かれてしまうため、同じ価格では即赤字になってしまいます。

考え方

デリバリー価格は「原価+利益+手数料」で含めて逆算してみてください。

デリバリー価格の目安としては「店内価格×1.15~1.20」程度です。送料や梱包コストもその中に含めてください。

価格差を伝える工夫

ユーザーへ価格差を伝える工夫として、SNSやアプリ上で「デリバリー価格には配達・資材費が含まれます」と明示し、「デリバリー限定パッケージ」として価値を演出します。

価格を上げることに抵抗を感じる方もいるかもしれません。しかし、「高くても選ばれる理由」を作ることが、デリバリーで利益を出す一歩です。

メニュー設計

次に重要なのが、メニュー設計です。

店内と同じメニューをそのまま出すと、工程が複雑化し、利益が下がるケースが多く見られます。

デリバリー専用メニューの考え方

・冷めても味が変わらないメニュー

・ワンプレートや丼ものなど、「作りやすい構成」

・セット販売やトッピング追加で単価アップ

デリバリー用は「再加熱不要」「崩れにくい」「パッケージが映える」など、店舗と差別化した商品を打ち出すことが重要で、店内人気メニューをそのまま出すのは非効率です。

顧客設計

デリバリーは、単なる販売チャネルではなく、「新規顧客との出会いの場」でもあります。ここで終わりにせず、リピートや来店につなげる導線を設計することが、長期的な利益につながります。

顧客設計のポイント

・注文袋にLINE、Instagram、公式サイトQRを同封

・「次回使えるクーポン」や「店舗限定キャンペーン」の案内を入れる

・定期的に限定メニューや季節キャンペーンの案内を入れる

・アプリの口コミ投稿を依頼し、露出をUP

これにより、広告費にお金をかけるよりも、「1人のお客様を3回呼び戻す仕組みづくり」をつくる方が、確実に利益を利益を積み上げられます。

\まずは無料でご相談!/

フードデリバリーサービス3社比較

RocketNow(ロケットナウ)

引用元:Rocket Now

概要

・手数料:19%

・配達方式:業務委託契約に基づく配達員(ギグワーカー)

・特徴:配送料がユーザー無料/地域密着型

相性がいい店舗業態

RocketNow(ロケットナウ)は、独自のビジネスモデルとサービス特性から、従来のデリバリーサービスとは少し異なる飲食店と相性がいい業態です。

手数料負担を抑えたい「個人経営の小規模店」

RocketNow(ロケットナウ)の最大の強みは、ユーザー配送料・サービス料が無料という点です(店舗側の手数料は別途設定)。この仕組みにより、ユーザーが「配送料を気にせず注文できる」ため、注文のハードルが下がり、集客効果が高まりやすい特徴があります。

小規模経営の店舗では、広告費や手数料の負担が重くなりがちですが、RocketNow(ロケットナウ)は初期費用・月額費用が無料で導入できるケースが多く、お試しでデリバリーを始めてみたいという店舗に最適です。また、配送料が無料ということで、気軽に試してみようと思う新規顧客が増え、これまであまり知名度がなかった店舗でも注目を集めやすい環境です。

「大手サービスでは埋もれてしまう」、「人手を増やさずデリバリーを試したい」そんな店舗にこそ、RocketNow(ロケットナウ)と相性がいい業態です。

\まずは無料でご相談!/

menu

引用元:menu

\デリバリー導入をご検討中の店舗様へ/

手数料

menuの加盟店手数料は、注文形態によって異なるのが特徴です。

- デリバリー注文:売上の約35%

- テイクアウト注文:売上の約13%

いずれもクレジットカード決済手数料を含んだ金額となっており、

テイクアウト利用時は他デリバリーサービスと比較して手数料を抑えやすい点がメリットです。

参照URL

https://store.menu.jp/cost/

配達方式

menuでは、配達はmenu側が手配する配達クルーが担当します。

- 店舗が配達員を用意する必要はなし

- 注文受付〜配達手配までアプリ上で完結

- 配達距離に応じた料金体系を採用

そのため、飲食店側は調理と商品提供に専念できる運用設計となっています。

参照URL

https://store.menu.jp/cost/

特徴

menuには、他のフードデリバリーサービスと差別化できる特徴があります。

- 日本発のフードデリバリーサービス

- Pontaパス会員との連携が強く、会員基盤が大きい

- 加盟店向け管理画面がシンプルで使いやすい

- 初期費用無料キャンペーンを実施することがある

特にPontaパス会員への露出は、新規顧客獲得の導線として有効です。

参照URL

https://app.menu.jp/

https://www.iid.co.jp/contents-meals/menu-restaurant/

相性がいい業態

menuは幅広い飲食店が導入できますが、特に相性が良い業態は以下です。

- テイクアウト需要が高い業態

(弁当・カレー・ラーメン・焼き鳥など) - 日常利用されやすい業態

(洋食・定食・カフェ・デザート系) - セット販売や単価調整がしやすい業態

(専門店メニュー・複数品セット)

テイクアウト手数料が低いため、

店内販売+テイクアウト強化を考えている店舗とも相性が良いサービスです。

\デリバリー導入をご検討中の店舗様へ/

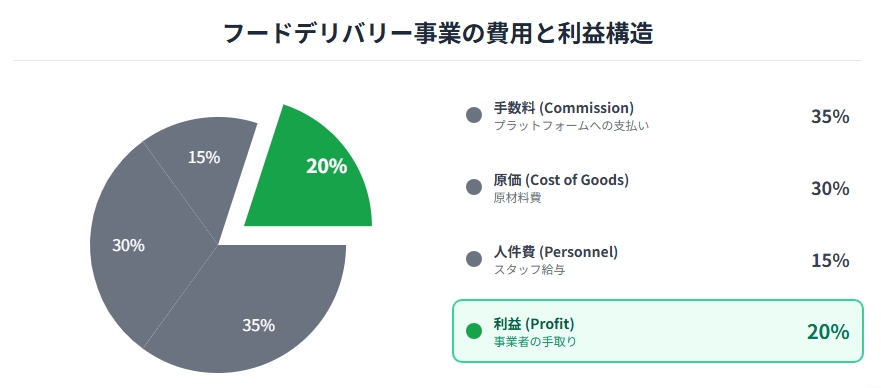

Uber Eats(ウーバーイーツ)

引用元:Uber Eats のパートナーになる | Uber Eats

概要

・手数料:約35%(サービス料+配達手数料)

・配達方式:完全外部委託(配達パートナー)

・特徴:全国対応、注文数が多く集客率が高い

相性がいい形態

Uber Eats(ウーバーイーツ)は、圧倒的なユーザー数と高い集客力が最大の強みです。特に若年層や流行に敏感な層が多く、幅広い価格帯のメニューが動きますが、手数料が高いため、そのコストを吸収できる業態が向いています。

配送耐性が高く、調理時間が短いメニューの店舗

フードデリバリーサービスの需要が高まっている中、Uber Eats(ウーバーイーツ)で安定的に売り上げを伸ばす店舗には、「配送に強く、調理が早いメニュー構成」があるという共通点があります。

Uber Eats(ウーバーイーツ)では、配達中の温度変化や見た目の崩れを防げるメニューが有利です。例えば、丼もの・カレー・唐揚げ・フライドチキンなど、時間が経過していても味や見た目の劣化が少なく、リピート率も高い傾向にあります。

注文が入ってから配達までの時間を短縮するためには、調理工程の少ないメニュー構成が効果的です。Uber Eats(ウーバーイーツ)では、商品写真の印象も重要なため、「届いても崩れない見た目」を意識することで顧客満足度がアップします。

「デリバリーだから売れる」のではなく、デリバリーでもおいしく届く仕組みを持っている店舗こそ、Uber Eats(ウーバーイーツ)と相性がいい業態です。

\まずは無料でご相談!/

出前館

引用元:【初期費用0円!】出前館へ出店する | デリバリーなら出前館

概要

・手数料:25~35%(プランによる)

・配達方式:配達員付きor自社配達(選択可)

・特徴:日本発でサポートが手厚い、自社配達で利益率調整が可能

相性がいい業態

自社配達の体制があり、利益率を重視したい店舗

フードデリバリーサービスの中でも、出前館は「利益率を重視する飲食店」から支持を集めています。その理由は、店舗が自ら配達を行う「自社配達型」が選べるからです。

出前館では、配達スタッフを自店で教育できるため、配達中のトラブルや品質劣化を防げます。特にラーメンや寿司など、温度や盛りつけに繊細な商品を取り扱う店舗では、「誰が運ぶのか」で味の印象が変わることも少なくありません。自社配達なら、接客のトーンや梱包の扱いまで自店基準で管理できるため、ブランドイメージを損なわずに提供できます。

出前館は、単に注文を取る仕組みではなく、店舗が主導して運営できるデリバリープラットフォームです。自社の配達リソースを活かしながら、コストを抑えて高品質なサービスを提供したい店舗こそが、出前館と相性がいい業態です。

\まずは無料でご相談!/

フードデリバリーサービス成功店の事例

成功店に共通するのは、「地域のニーズに合わせたメニュー設計」と「効率的な運用体制」です。以下では、その代表的な2店舗を紹介します。

地域ニーズに合わせた「メニュー」と「ターゲット」設定

FIRE HOUSE(ハンバーガー店)

東京・本郷の老舗グルメバーガー店「FIRE HOUSE」は、地域に根差したデリバリー戦略で成功を収めた代表的な店舗です。デリバリーサービスを始めるきっかけは、コロナ禍による来店減少でした。

本郷エリアは、学生・オフィスワーカーが多く、昼食需要が高いエリアです。そのため、「しっかり食べたい」「手軽に済ませたい」「複数人でまとめて注文したい」というニーズが多く見られました。そのニーズに応えるため、デリバリー専用メニューには、ボリューム感とシェアのしやすさを意識したハンバーガーセットやファミリーボックスを起用しました。

ハンバーガーは時間が経過すると品質が落ちやすい商品ですが、包装の仕方や容器を改良し、配達後でも品質が保てるように工夫しました。さらに、配送エリアを文京区・千代田区・台東区などの近隣エリアに絞り、配送時間を短縮することで品質を安定化させました。

結果として、店の味をそのまま自宅で楽しめるという満足度の高さから、口コミやSNSを通じて新規顧客の利用が増加しました。特に、オフィスランチや学生グループの「まとめ注文」が定着し、注文単価の上昇につながりました。

デリバリー運用を効率化する「システム」の活用

本格インド料理店「ジョティ平尾店」のスマート運用術

福岡市中央区にある本格インド料理店「ジョイティ平尾店」は、少人数運営でもデリバリーを効率よく回す仕組みを構築し、利益率を維持しながら売り上げ拡大を実現しました。

カレーは、持ち運びがしやすく、冷めてもおいしいという特性から、テイクアウトやデリバリーに適したメニューとして需要が急増しています。しかし、配達スタッフを自社で抱えるのは人件費の負担が大きく、少人数経営の飲食店では難しいという課題を抱えていました。

そこで導入したのが、自社の配達スタッフを持たずに「配達代行連携機能」を持つシステムです。これにより、注文が入ると自動で大手フードデリバリーサービスの配達員がマッチングされ、店舗側は調理に専念できるようになりました。

配達員の管理やシフト調整といった業務負担を解消したことで、スタッフは接客と調理に集中できるようになりました。そして、人件費を最適化しながら効率的なデリバリー運用を実現し、少人数でも安定したサービス品質を保てる体制を築きました。

成功の共通点

既存の店舗がフードデリバリーサービスで成功を収めるには、以下の3つのポイントが重要になってきます。

1.デリバリーでも「品質を落とさない」梱包と提供方法の確立

2.ターゲットを明確に設定すること

3.自社配達か配達代行か、店舗の状況に見合った運用体制を構築すること

\まずは無料でご相談!/

まとめ:デリバリーは‘‘やり方次第’’で確かな利益を生む

いかがでしたでしょうか?本記事では、フードデリバリーサービスで利益を出すための考え方と、相性のいい業態・メニュー設計のポイントについて解説しました。

「デリバリーは手数料が高くて儲からない」と感じている飲食店も多いと思いますが、実際には設計と工夫次第で、安定した利益を生み出せる仕組みに変えることができます。

フードデリバリーサービスは、ただ導入するだけでは利益を生まない仕組みです。手数料・オペレーション・品質管理といった課題を正しく理解しないまま始めてしまうと、「売り上げは上がったのに利益が残らない」という状況に陥りがちです。

しかし、価格設計・メニュー設計・顧客設計という3つの軸をしっかり整えると、デリバリーは単なる補助的なチャネルではなく、店舗の新しい「利益の柱」に変わります。

フードデリバリーサービスを正しく設計すると、「リスク」ではなく「可能性」になります。あなたのお店の味を、もっと多くの人に届けるチャンスとして、まずは今日から利益を生む仕組みづくりを始めてみましょう。

\まずは無料でご相談!/

\ 【無料相談】LINEでの相談も受付中! /